神社・文化財

賀茂那備神社改修

工事名:賀茂那備神社改修工事

竣工:令和3年

本殿は1828年に、拝殿は1914年(大正3年)に建設された賀茂那備神社は、2022年現在で宮司は数えられるだけで 30 代目。京都の上賀茂神社とのかかわりがあり、平安時代に作られた「延喜式神名帳」にも記載されていることから、非常に歴史のある神社と推測されていました。が、これまで正式な調査はされてきませんでした。

※延喜式神名帳:延長5年にまとめられた、当時「官社」に指定されていた全国の神社一覧

2019 年より 3 年間かけて、神社の調査を含めた本殿及び拝殿の改修工事をおこないました。

広島工業大学の金澤准教授の協力のものと、図面の制作と本殿の調査を行い、このたび隠岐の島町指定の有形文化財に認定されました。

<本殿の調査と改修>

まずは修繕と建物の調査をするために、屋根を解体していきます。

大工さんの仕事跡を見ることで、建築物のできた年代と建物の造りを知ることができるからです。

この調査により、この神社は島内において玉若酢命神社本殿・水若酢神社本殿に次いで古い建物であることがわかりました。

- 本殿施工前

- 調査の様子

- 屋根裏墨書

<拝殿と参道>

屋根を葺きなおし、天井の張替え、床の修繕、蔀戸の作り直しをおこないました。

コンクリートだった参道は、石畳に直しています。

- 拝殿正面(before)

- 拝殿正面(after)

- 屋根(before)

- 屋根(after)

- 側面(before)

- 側面(after)

<屋根>

弊社の職人の一人が日本伝統建築技術保存会の研修に参加しながら、伝統建築の技術を習得し、それらが隠岐の島の歴史ある建築物の修繕に活かされています。

▼屋根加工の様子

- 屋根の構造

- 桔木の加工

- 屋根下地①

- 屋根下地②

- 屋根下地③

- 屋根銅板貼り

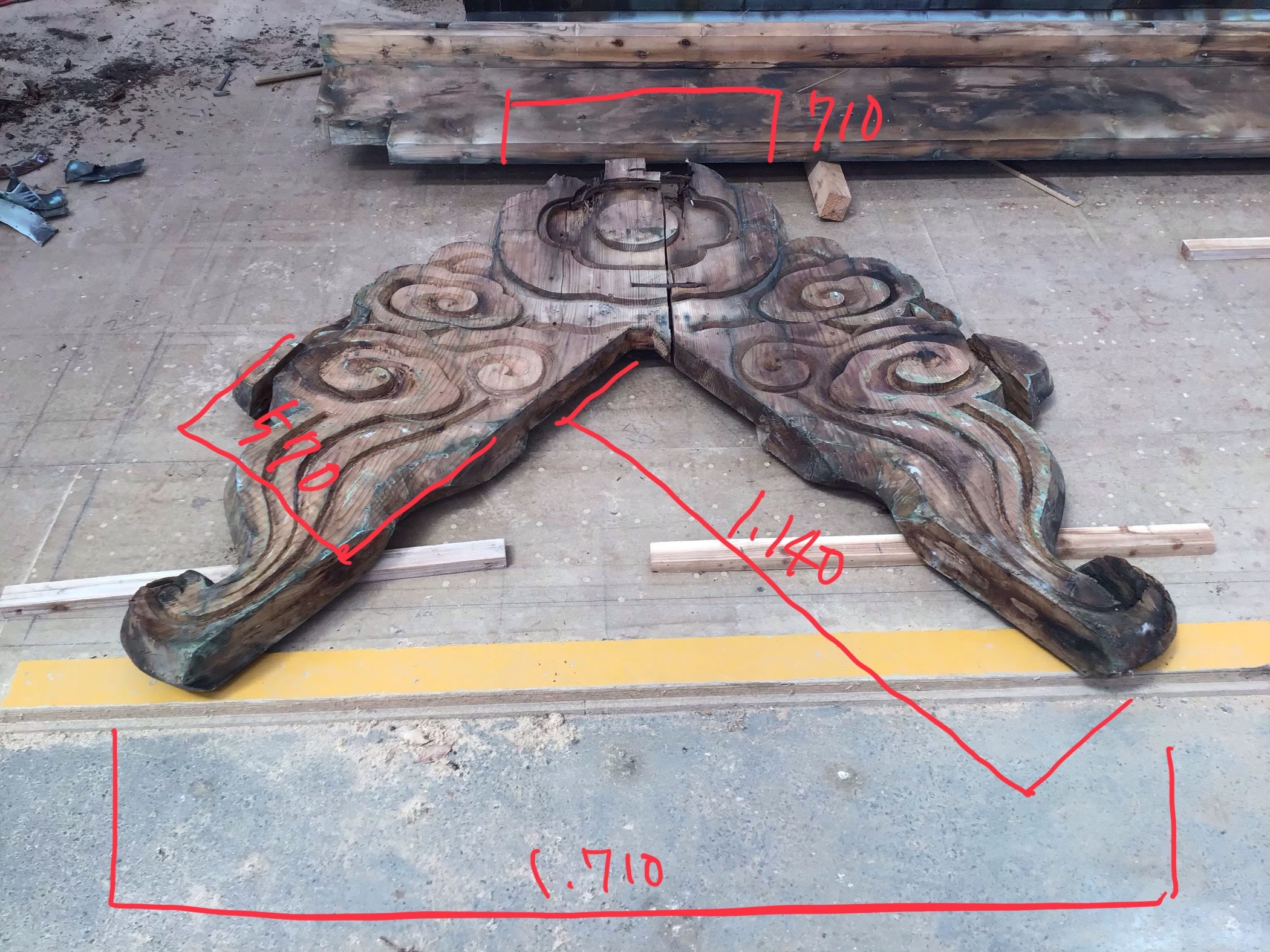

▼棟飾り加工の様子

- 棟飾り撤去

- 棟飾り加工前

- 棟飾り加工①

- 棟飾り加工②

- 棟飾り加工③

- 棟飾り加工④

- 棟飾り取り付け①

- 棟飾り取り付け②

- 棟飾り取り付け③

<建具>

拝殿の建具は蔀戸(※)になっており、戸を全開にすると、三方から中の様子が見える仕組みになっています。

これは、神楽を舞う姿が一般の参拝客にも見えるようにするためのものです。

※蔀戸(しとみど):格子組をした建具で、上部は外側に突き上げて開き、下はスライドして抜くことができる仕組みになっている

- 蔀戸が閉じた状態

- 蔀戸を開けた状態

竣工奉告祭を兼ねた新嘗祭では、浦安の舞と隠岐島内に伝わる東郷神楽と今津神楽が奉納されまし

た。