特集コンテンツ

1.152019

【茅葺き特集】玉若酢命神社 2017年本殿屋根の葺き替え<第3弾>茅葺きの葺き替え

第3弾記事は、身舎(もや)の茅葺きの葺き替えです。

既存の茅を全て撤去し、新しい茅で葺き直しますが、傷みの少ない健全な材料は再利用します。

まずは事前調査。

軒先の幅や角度を調査して、資料として残しておきます。

棟(上の部分)から解体していきます。

茅葺きの厚さは60cm程度。

表面のものは傷んでいるけれど、下層の部分はまだ健全。一度解体してから、状態の良いものは再度利用します。

ちなみに、廃棄となる茅は農家の方に引き取ってもらいます。畑にまくと良い土になるそうです。

こちらが、既存の茅材をすべて撤去した状態。

下地の材料(竹)が割れたり劣化しているところは新たな材料で補強します。

いよいよ茅葺きの工程です。まずは材料の運搬。今回は弊社にストックしている隠岐産の茅(ススキ)と、不足分は九州の阿蘇から仕入れた茅とを使用しています。

大型トラックに積み込まれ、島まで運ばれてきました。

ラフテレーンクレーンを使用して、茅を揚重します。

クレーンなど無かった時代は、全ての工程は人力でおこなわれていました。地域をあげての行事として、村中から100人規模の人手が集められ、天候の関係もあるためなるべく短期間で仕上げるようにしていました。

材料を置き場にストックしていきます。

軒先は水切れを良くする効果と、完成後の見栄えを良くするために、この部分へ使用する茅は真っすぐで強い、良いものを選りすぐって使用しています。

▼軒先の葺き替えの様子

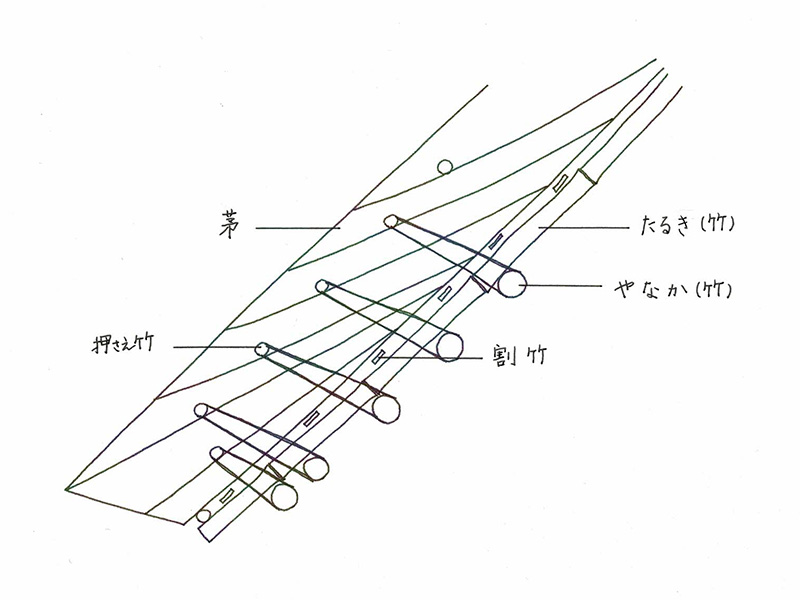

「割竹」の上に茅を並べ「押さえ竹」で押さえ、それを下地に「針」と縄で縫いつけて固定する。その上にまた茅を並べ同じ作業を繰り返します。

こちらが「針」(下写真)。縫物の針と同じように先端に穴が開いており、そこに紐を通して使用します。

「針」には材料を抑えておく役割もあります。

※茅をまとめたり、足場を固定するために白い紐が使用されていますが、これらは最終的には外されます。茅の固定には麻や藁素材の縄が使用されています。

身舎の妻部分は箕甲(みのこ、めのこ)が付いていて、技術を要する葺き方となっています。

▼箕甲とは、この部分のことを指します

▼箕甲の葺き替えの様子

続いて「タタキ」という道具を使用し、凹凸ができた部分を叩き入れていきます。

この「タタキ」も弊社で製作しました。写真のように、持ち手があるもの以外にも棒状のものなどがあります。

水下から棟に向かって、葺きあがってきました。

棟仕舞い。上に載っているのは箱棟のアタリ(仮のもの)です。

素屋根を取り外し、棟飾りを乗せたら、いよいよ刈り上げです(※棟飾りの補修と設置の様子は段4弾記事で詳しくご紹介します)。

足場をばらしながら、今度は棟から水下にむけて「茅鋏(かやばさみ)」を使用して刈り上げ、仕上げていきます。